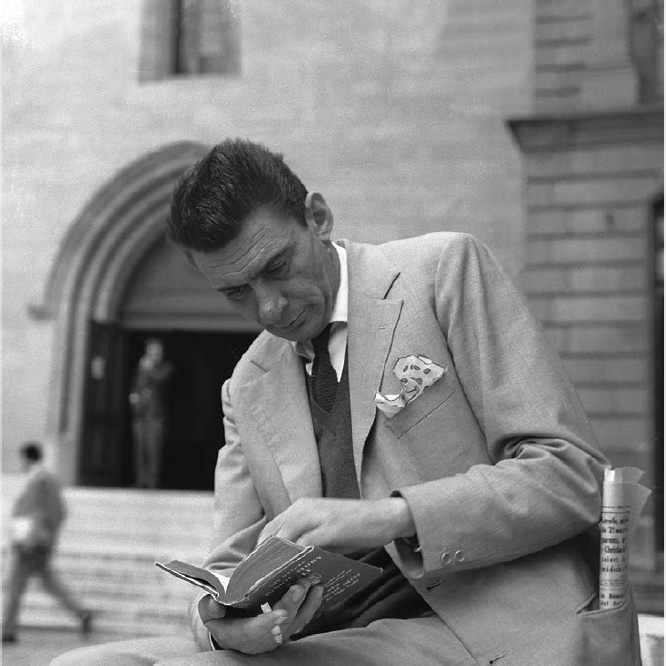

02 Mar Once in a lifetime: Beppe Fenoglio

Il 18 febbraio 1963 muore a Torino Giuseppe Fenoglio, di professione scrittore. La breve e avventurosa vità di Beppe, morto prematuramente a soli quarantuno anni, è ben descritta dalla grande intensità delle pagine della sua scrittura. Molto si disse di quella sua straordinaria capacità di leggere il quotidiano, di tracciarne il vivido sentire, di interpretarne i tratti, partendo dal disagio e dalla solitudine, dalla forza drammatica e dal paesaggio interiore. Tanto si scrisse di questa sua poetica neorealista, della speciale empatia con il reale, della sua mappa emotiva che camminava sui sentieri delle sue zone, l’Alta Langa e il Roero, la città di Alba dall’irrisolta anima pedemontana. Ma ciò che mi ha sempre colpito delle sue parole precise e vere è il più complessivo stile narrativo, il linguaggio moderno e fluido, quell’esuberante energia che veniva da lontano, che sapeva di classico e antico e che sembrava possedere il respiro dei grandi miti e delle passioni leggendarie o la feconda ricchezza di legami profondi e vite consumate al cospetto di eventi più grandi e incontrollabili. Fenoglio ha raccontato la debolezza e la forza, la paura e il dolore, declinando la vita e le sue derive con una capacità descrittiva che si faceva scena prima di tutto, rappresentazione pura, a metà strada tra cinema e teatro. La vivida narrazione delle storie partigiane della Resistenza e di un tracciato di scelte di vita etiche e radicali che non scivola mai nella gratuita retorica punta sempre a coinvolgere e far partecipare il lettore agli avvenimenti e alle trame emotive, trascinandolo con sè al centro dell’azione, sullo stesso palcoscenico abitato dai miti epici, popolari ed eroici dei racconti, come un novello Achab alla tormentata caccia di Moby Dick. E sono proprio queste sue coordinate umanamente universali e dolorosamente individuali a raccontarne e a descriverne ancora oggi, a cinquant’anni dalla scomparsa, la grandezza e l’intensità. “Posò il moschetto e si sedette su un tratto libero del muretto, altissimo. La stanchezza l’aggredì, subdola e dolce, e poi una rigidità. Poi nella sua spina dorsale si spiralò, lunga e lenta, l’onda della paura della battaglia ripensata. Anche agli altri doveva succedere lo stesso, perché tutti erano un po’ chini, e assorti, come a seguire quella stessa onda nella loro spina dorsale. Una battaglia è una cosa terribile, dopo ti fa dire, come a certe puerpere primipare: mai più, non mai più. Un’esperienza terribile, bastante, da non potersi ripetere, e ti dà insieme l’umiliante persuasione di aver già fatto troppo, tutta la tua parte con una battaglia. Eppure Johnny sapeva che sarebbe rimasto, a fare tutte le battaglie destinate, imposte dai partigiani o dai fascisti, e sentiva che si sarebbero ancora combattute battaglie, di quella medesima ancora guerra, quando egli e il Biondo e Tito e tutti gli uomini sull’aia (ed ora apparivano numerosi, un’armata) sarebbero stati sottoterra, messi da una battaglia al coperto da ogni battaglia.”