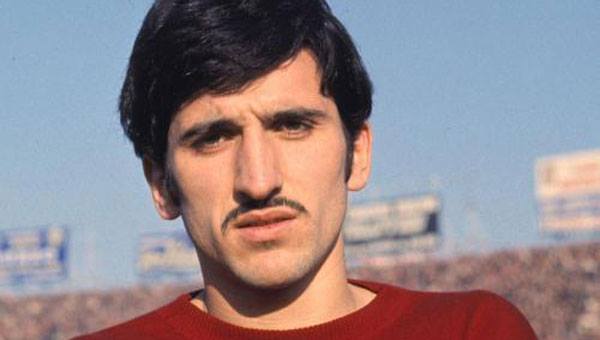

02 Mar Once in a lifetime: Gigi Meroni

Il 24 febbraio 1943 nasce a Como Luigi Meroni, di professione calciatore. Il suo non era solo un soprannome. Perchè Gigi era davvero una “farfalla” per quel suo stile leggero e impalpabile, per quel suo modo aereo di muoversi in campo, rapido, libero e lontano da schemi, per quella sua innata capacità di farsi beffe dell’avversario, ubriacandolo di finte e superandolo in dribbling per servire ai compagni di reparto palloni preziosi che finivano sempre per far male ai portieri. Perché Gigi, il “piccolo Garrincha”, giocava al calcio come un dio della velocità trattando la palla con l’eccentricità di un fuoriclasse e l’intuito di un ragazzino. Gigi era nato per le cose difficili e spigolose, per quelle quasi impossibili, perchè proprio quelle gli riuscivano meglio delle altre. Era quel suo grande cuore, quel suo modo generoso e geniale di prendere la vita al volo che conquistava il cuore dei tifosi. Perché a dispetto del suo fisico minuto Gigi era uno che non si risparmiava, era uno che non mollava, che innervosiva i terzini e che metteva regolarmente in imbarazzo le difese più arcigne. Per questo Meroni era amato e stimato da tutti i suoi compagni di squadra, perchè era un leader naturale, un punto di riferimento in campo come negli spogliatoi. Gigi era un personaggio, un anticonformista, un ribelle, un beatnik che amava sfidare i benpensanti e i luoghi comuni. Abitava una mansarda di Piazza Vittorio con la compagna Cristiana Uderstadt, la “ragazza del luna park”, sul comodino teneva un teschio, portava i capelli lunghi e le basette folte come fosse Best o il quinto membro dei Beatles, di cui non si stancava mai di ascoltare i dischi in buona compagnia di tutti i grandi del jazz. Dipingeva, disegnava abiti e cravatte, si nutriva di libri e poesie, sfilava per le vie di Como con una gallina al guinzaglio. Gigi faceva notizia, simpatia e, soprattutto, faceva fare tanti gol. Come scrisse il sommo maestro Brera “era un simbolo di estri bizzarri e libertà sociali in un paese di quasi tutti conformisti sornioni”. Meroni, il calciatore artista, incarnava infatti tutte le tensioni creative che stavano cominciando a soffiare sul fuoco di quell’Italia bigotta e abbottonata della metà degli anni sessanta, le faceva rotolare sul terreno di gioco, le prendeva a calci. Luigi era cresciuto nella sua Como. Era già un fenomeno da ragazzino, in parrocchia, dove la gente andava e pagava il biglietto solo per vedere le sue meraviglie. A Como impara a stare in campo, a mettere in difficoltà le squadre avversarie, a gonfiare regolarmente la rete ma la sua vera maturazione avviene all’ombra della Lanterna, con i rossoblù genoani, dove comincia ad imporsi per la classe delle sue incredibili giocate e per quel suo carattere estroverso e controcorrente. Poi arriva il trasferimento al Toro per la sonora cifra di 300 milioni, ben spesi a giudicare dai risultati. A Torino in panchina trova due ossi duri, due allenatori burberi e di fama. Ma sia Rocco che Fabbri lo adottano come fosse un figlio, gli danno la maglia numero sette, lo schierano all’ala destra e gli chiedono di giocare come più gli aggrada, senza schemi, senza tattiche. I suoi ventiquattro gol in maglia granata sono roba da cineteca, da storia del calcio. Ma poi la favola si interrompe bruscamente sul più bello per un’incredibile e tragica fatalità, per un banale incidente sotto casa, mentre attraversa Corso Re Umberto in una domenica sera. Meroni viene investito in strada con l’amico Fabrizio Poletti da una Fiat 124 Coupé guidata da un giovane rampante di belle speranze di nome Attilio Romero, a cui poi un beffardo destino riserverà, molti decenni più tardi, il ruolo di presidente del club granata. La domenica successiva a Torino si gioca il derby in un clima surreale. La squadra va in campo con la morte nel cuore e maltratta, come mai aveva fatto prima, la Juventus. Il Toro vince quattro a zero. Una discreta pappina. Tre reti le realizza il suo “gemello indio” Nestor Combin che scende in campo nonostante la febbre alta. Con la tragica scomparsa di Meroni si chiude una breve ma intensa stagione, quella stessa in cui sembrava che il calcio italiano potesse rimanere una disciplina sportiva basata su creatività, fantasia, genio e sregolatezza. Ed è impossibile non avvertire un profondo brivido alla schiena alla vista di quello che invece è diventato poi.