10 Giu Once in a lifetime: Jack Johnson

Il 10 giugno 1946 muore a Raleigh, nella Carolina del Nord, Arthur John Johnson, pugile di professione. Chi frequenta il ring sa bene che quel quadrato in genere è abitato da pugni e polmoni ma anche da rispetto e valori. In un mondo così violentemente poetico, per usare le parole di Joyce Carol Oates, i violenti scambi tra i pugili coronano spesso esistenze leggere, fiere e iconiche. Come nel caso di Jack Johnson, che, proprio grazie alla boxe, in sessant’anni di vita, dalle piantagioni di cotone finì per conquistare, primo uomo di colore nella storia, il titolo di campione del mondo dei pesi massimi, divenendo un simbolo e una leggenda per l’intera comunità afroamericana.

Cento anni prima dell’elezione di Barack Obama, Jack segnò un’intera epoca, anche e soprattutto, da bordo ring. Johnson era consapevole della propria fama e molto abile nel comunicare. Viveva con i piedi ben piantati nel suo tempo, ma allevava anche sguardi lunghi intuendo, prima di altri, dove ci avrebbe condotto tutta quella stordente modernità. Fu il primo pugile ad occupare stabilmente le cronache mondane dei quotidiani, il primo a comprendere il grande potere di radio e cinema. Jack non dimenticò mai le umilissime origini di Galveston. Per questo si faceva ritrarre dai fotografi nei locali più ricercati e alla moda, alla guida di auto costose e veloci, sempre in compagnia di denaro, abiti eleganti, gioielli e donne. Per ricordare a se stesso e agli altri chi era e da dove veniva, per convincere il mondo intero che un pugile nero come lui poteva arrivare ovunque, chissà, magari anche alla Casa Bianca. Quella sua personale scalata sociale dava fastidio anche perché transitava attraverso comportamenti poco ortodossi se non del tutto irregolari per la “morale” dell’epoca. Ogni sua impresa, dentro e fuori il ring, divenne così un avvenimento mediatico, un argomento comune di discussione che fatalmente divideva sempre l’opinione pubblica.

La sua pubblica relazione con donne bianche gli costò una condanna a un anno di carcere, un forzoso esilio all’estero, in Canada e in Europa, nonché l’unanime riprovazione di tutte le componenti della società americana dell’epoca. Ciò nonostante Jack non tornò mai sulle sue scelte, non chiese mai scusa a nessuno e difese con fierezza i suoi diritti e tutte le sue buone ragioni. Nonostante l’incerto approdo di qualche contraddizione, la sua fu una personalità gigantesca, pari almeno alla sua statura e alle lunghe leve che gli permettevano di tenere a bada gli avversari e tutti gli scherzi della sorte.

Alla boxe Jack ci era arrivato per caso. Principalmente per la sua enorme stazza. Fu così, a vista, che venne infatti scelto tra i portuali di Galveston per il ruolo di sparring partner di pugili giovani che dovevano crescere facendo esperienza sul quadrato. Ben presto la sua innata tecnica e quella formidabile forza lo spinsero anche a combattere nelle fumose town hall, dove i pugili di colore si affrontavano davanti ai bianchi e alla sonante moneta delle loro scommesse. Da lì al professionismo il passo fu veramente breve. Nonostante una lunga teoria di vittorie Jack dovette però attendere diversi anni per tentare la conquista del titolo mondiale, sfidando preconcetti, paure, ignoranza, discriminazione e le stesse regole del board pugilistico internazionale.

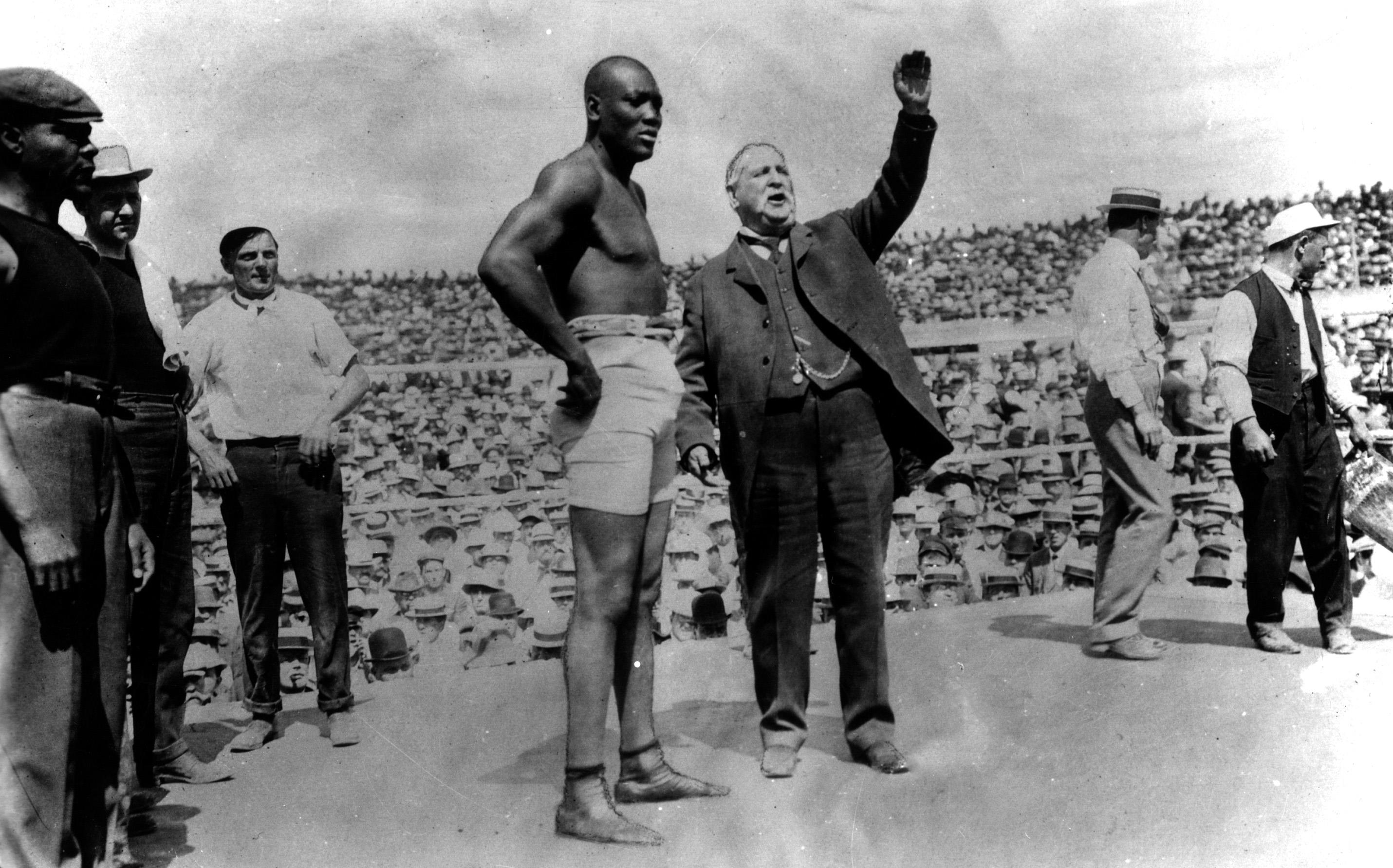

Perché nei primi anni Novecento le cinture pugilistiche erano rigidamente divise non solo per peso e categorie, ma anche per razza. In quel mondo non era nemmeno concepibile che un pugile di colore salisse sul ring a fare a pugni con uno bianco. Ma Jack ostinatamente riuscì anche in questo. Cinque anni dopo essersi aggiudicato il suo primo titolo di campione mondiale dei pesi massimi “di colore”, a spese di”Denver” Ed Martin, dopo decine e decine di vittorie, volò dall’altra parte del Pacifico, in Australia, ad affrontare e sconfiggere in quattordici riprese l’idolo locale Tommy Burns davanti a ventimila spettatori furenti. Il match venne interrotto dalla polizia per tumulti e toccò all’arbitro assegnare coraggiosamente a Jack la vittoria. La notizia fece scalpore e il parlamento del Texas emanò rapidamente un provvedimento restrittivo per evitare che la pellicola con le riprese del match venisse proiettata nelle sale cinematografiche.

Ma la questione non finì lì. La crescente protesta costrinse il board ad assumere l’iniziativa di convincere l’imbattuto ex campione del mondo, ormai ritiratosi da anni, il colosso bianco James J. Jeffries, a tornare per l’occasione sul ring a sfidare il gigante di Galveston. Malgrado le ritrosie, Jeffries cedette alle lusinghe della lauta borsa (più di centoventi mila dollari, una autentica fortuna per l’epoca) e alle pressioni politiche di chi pretendeva che desse, una volta per tutte, una bella lezione a quel pugile chiacchierone. Il match del secolo andò in scena il 4 luglio 1910 a Reno, nel Nevada, in una cornice di grande tensione che costrinse le autorità locali a proibire l’ingresso all’arena con armi da fuoco e alcol. Sul ring, però, non ci fu mai match. Johnson sovrastò sin dalla prima ripresa Jeffries colpendolo con poderosi uppercut che lasciarono subito il segno. Il pugile bianco resistette stoicamente sino all’ultimo round, quando i secondi gettarono la spugna per evitare la scontata sconfitta. Jack divenne così il primo pugile di colore a laurearsi campione del mondo. L’esito dell’incontro produsse in tutto il Paese un’ondata di violente reazioni e di tumulti razziali, costando la vita a 23 afroamericani ed a 2 bianchi. Centinaia furono le persone che rimasero ferite, migliaia gli esercizi che subirono consistenti danni.

Jack conservò la corona sino al 1915, quando dovette cederla in favore di Jess Willard. Nel match che si tenne a L’Avana, al meglio di quarantacinque riprese, Johnson si arrese andando al tappeto al ventiseiesimo round. Di lì a poco seguirono i guai con la giustizia, l’esilio, la scarcerazione, una salva di matrimoni, molte discussioni, tante interviste ed anche fiere battaglie contro provvedimenti iniqui e leggi ingiuste. Johnson rimase fedele al suo combattivo personaggio sino ai suoi ultimi anni di vita. Morì sessantanove anni fa per i postumi di un incidente stradale in Nord Carolina. Al suo solenne commiato pubblico un giornalista poco ispirato chiese all’ultima moglie che cosa avesse amato in lui. “Lo amavo per il suo coraggio”, disse Irene Pienau. “Perché Jack affrontava il mondo senza paura. Non c’era niente e nessuno che lo spaventasse”.